| ▲ 서민의 애환이 스며 있는 꼬불꼬불 계단. | ||

너무 오래돼 조각조각 흩어진 기억이 낡은 담장 모퉁이에서 문득 되살아나기도 한다. 그래서 나이 든 사람도 아직은 살만한 세상을 살 수 있다. 20대 청춘은 아직 그런 아름다움을 모른다. 몰라도 충분하다.

그들은 그 젊음만으로 아름다우므로…. 서대문구는 지나간 시절의 기억을 유난히 들쑤시는 곳이다. 건축 트렌드를 따라 유리로 칠갑한 새 신촌역 앞에 덩그러니 남아있는 옛 경의선 간이 역사(驛舍)가 그렇다.

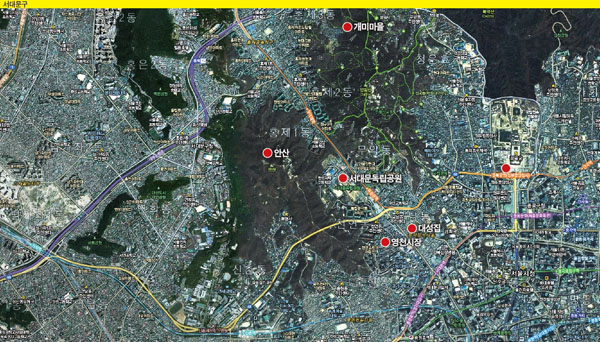

마을버스가 헉헉거리며 오르는 홍제동 개미마을 텃밭이 그렇다. 또 있다. 중국 사신을 영접하던 영은문을 대신해 세웠으나 바로 옆에 일제의 서대문형무소가 들어선 독립문이 그렇다. 서울의 대표적인 재래시장으로 꼽히는 영천시장이 그렇고 그 건너편 50년을 넘긴 대중식당 ‘대성집’도 그렇다.

서대문은 지금 없다. 서대문은 서울성 서쪽의 문으로 본래 이름은 돈의문(敦義門)이었다.

1915년 일제의 도시 계획에 따라 철거됐다. 지금의 경희궁터에서 독립문 쪽으로 넘어가는 고갯길쯤에 있었을 것으로 짐작만 할뿐이다.

그렇게 따지면 서대문은 종로구에 있었다는 얘기다. 서대문은 서울의 25개 자치구 중 하나로 남아있다. 서울의 서쪽에 자리 잡고 있으니 많은 시민들이 이쯤에 서대문이 있지 않을까, 혹은 있었지 않았을까 생각하게 된다.

늦가을, 더 추워지기 전에 옛 것에 대한 마음가짐을 추스르고 서대문구 이곳저곳을 돌아보자.

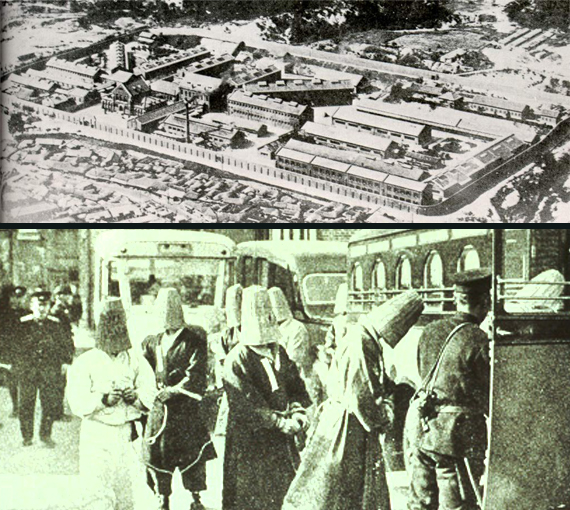

○독립투사 처형부터 독재정권 사법살인까지

일제가 이곳에 1908년 경성감옥을 만든 뒤, 1912년 서대문감옥으로, 1923년 서대문형무소로 이름을 바꿨다.

또 1998년 ‘서대문형무소 역사관’을 개관, 시민들에게 개방하고 있다.

서대문형무소는 수많은 독립투사와 조선의 지식인들이 투옥, 고문, 처형된 곳이다. 충남 아우내(병천) 장터에서 만세운동을 벌인 유관순 열사도 이곳에서 순국했다.

국회부의장을 지낸 조봉암과 민족일보 사장 조용수도 이곳에서 사형을 당했고 1975년 인혁당 사건으로 사법살인을 당한 도예종 등 8명도 이곳에서 죽었다.

서대문형무소는 우리나라 근현대사의 가장 아픈 환부를 고스란히 담고 있는 공간이다. 일제의 침탈은 물론, 독재정권의 폭압이 점철된 옛 감옥의 복도와 뜰, 그리고 아직 보존하고 있는 높은 담장은 역사적 교훈을 되짚어보는 산교육의 현장이다.

3호선 독립문역에서 내려 4번이나 5번 출구로 나가면 쉽게 찾을 수 있다.

○잊어서는 안 될 민족 독립의지의 상징

당초 독립문은 지금의 위치에서 70m 정도 떨어진 종로구 교북동에 있던 것을 1979년 이전해 복원했다. 원래는 1896년 독립협회가 청나라 사신을 영접하던 영은문(迎恩門)이 있던 자리에 세웠다. 이든해 독립문을 세운 뒤에도 영은문의 주초를 그대로 남겨 대조를 이루고 있다.

서울시의 도시개발에 따라 독립문 위로 고가차도가 지나게 돼 사회적 지탄을 받다가 지금의 자리로 이전하게 됐다. 이 문은 특히 독립협회가 국민 모금운동을 통해 모은 돈 3825원으로 조성, 당시 우리 국민의 독립의지를 상징한다.

독립문은 독립협회가 일본의 침탈이 노골화되기 전 청나라의 제후국에서 동등한 황제국으로 독립하는데 무게를 두고 세웠으나 바로 그 옆에 일제의 서대문형무소가 들어서는 역사적 아이러니를 담고 있다.

프랑스 파리의 에트왈 개선문을 서재필이 스케치해 독일공사관의 스위스계 러시아인 사바티가 설계했다. 지금 보면 초라하기 그지없지만 서울근교 나무꾼들이 무악재를 넘어 도성 안으로 땔감을 나르던 1890년대에는 웅장한 구조물이었을 것이다.독립문은 그동안 시민들의 접근을 막았지만 2009년 서대문독립공원을 재조성하면서 112년만에 개방했다.

○가파른 고갯길 오르면 환한 벽화 마을

개미마을로 오르는 길이 워낙 높고 가파르기 때문이다. 거기다 제법 구불구불하기까지 하다. 지하철 3호선 홍제역 2번 출구 앞에서 출발, 하루에 수십 번씩 이 마을을 오르내리는 마을버스의 한탄이 나올만 하다. 서울에서 몇 남지 않은 달동네가 바로 홍제3동 9-81번지의 개미마을이다. 지금까지 420여 명의 주민이 210여 가구를 이루고 있다.

이 마을에는 유난히 텃밭이 많다. 인왕산 등산로 옆 빈 터만 있으면 부지런한 주민들이 파, 마늘, 상추, 배추씨를 뿌려 가꾼다. 마을 이름도 주민들이 개미처럼 부지런하다는 뜻에서 1983년 새로 붙였다. 당초 이 동네는 한국 전쟁 이후 갈 곳이 없는 사람들이 하나둘 모여 만들어졌다.

그 때 주민들은 집을 지을 돈도 없어 임시 거처로 천막을 두르고 살았다고 한다. 그래서 붙은 마을 이름이 ‘인디언촌’이었다. 미국 서부개척시대 인디언들과 같이 천막에 산다는 뜻이었다.

○서울 전경 한눈에 들어오는 안산 봉수대

안산 정상에는 옛 봉수대를 재연해 놓았다. 봉수대가 있다는 것은 도성 안 어디서든 이 산을 볼 수 있다는 뜻이다. 반대로 안산 꼭대기에 오르면 서울의 곳곳이 한 눈에 들어온다. 특히 맑은 날 저녁 안산에서 보는 서울의 야경이 압권이다.

안산은 말이나 소의 등에 짐을 싣기 위해 사용한 길마와 같이 생겼다며 ‘길마재’라고 불렀다. 6·25 전쟁 당시 인천상륙작전 후 서울수복을 위한 격전이 벌어진 곳이기도 하다. 또 1624년(인조 2) 인조반정의 논공행상(論功行賞)에 불만을 품은 평안병사 이괄이 한양에서 대패한 곳이 바로 안산이었다. 이괄은 안산에서 패한 뒤 경기도 이천으로 달아났으나 부하의 손에 죽었다.

안산에는 태고종의 총본산인 봉원사와 관음바위가 있고 27개에 이르는 약수터가 있어 휴식공간으로 최적이다. 서대문구청이나 연희B지구 시민아파트, 연세대 기숙사, 봉원사 등에서 오를 수 있다.

지하철 무악재역, 독립문역 쪽에서 출발해도 된다. 약 1시간 30분쯤 걸리는 가장 긴 코스는 경기대 뒤편에서 금화터널 위를 지나 정상에 오른 뒤 홍제 1동 고은초등학교 쪽으로 내려오는 4㎞ 길이다.

○재래시장 탐방으로 마무리하는 추억 나들이

독립문에서 멀지 않은 영천시장이다. 단팥빵 하나에 500원, 찹쌀 도너츠가 1000원에 7개, 35년 전통 원조 떡볶이, 더 담아 달라면 한 주먹 더 주는 반찬가게….

재래시장의 특징이 고스란히 드러나는 정겨운 곳이다. 특히 영천동 근처에서 살았던 시민들은 다른 곳으로 이사한 뒤에도 주기적으로 찾을 만큼 고객의 충성도가 높은 시장이다.

시장 규모가 아주 큰 편은 아니지만 계속 줄어드는 서울의 재래시장 중에서도 꿋꿋하게 남아있어 보존의 가치도 무시할 수 없다. 저녁이 가까워지는 시간이면 찬거리 등을 사기 위해 시장으로 나온 근처 주민들의 장바구니 풍경도 고스란히 남아있다. 추석이나 설 등 명절이 다가오면 옛 시장 정취도 물씬 살아 오른다.

독립공원을 들러 영천시장 구경까지 마친 뒤 길 건너 옛 식당에서 뜨끈한 국물로 식사하는 순례길의 마무리도 괜찮은 선택이다.